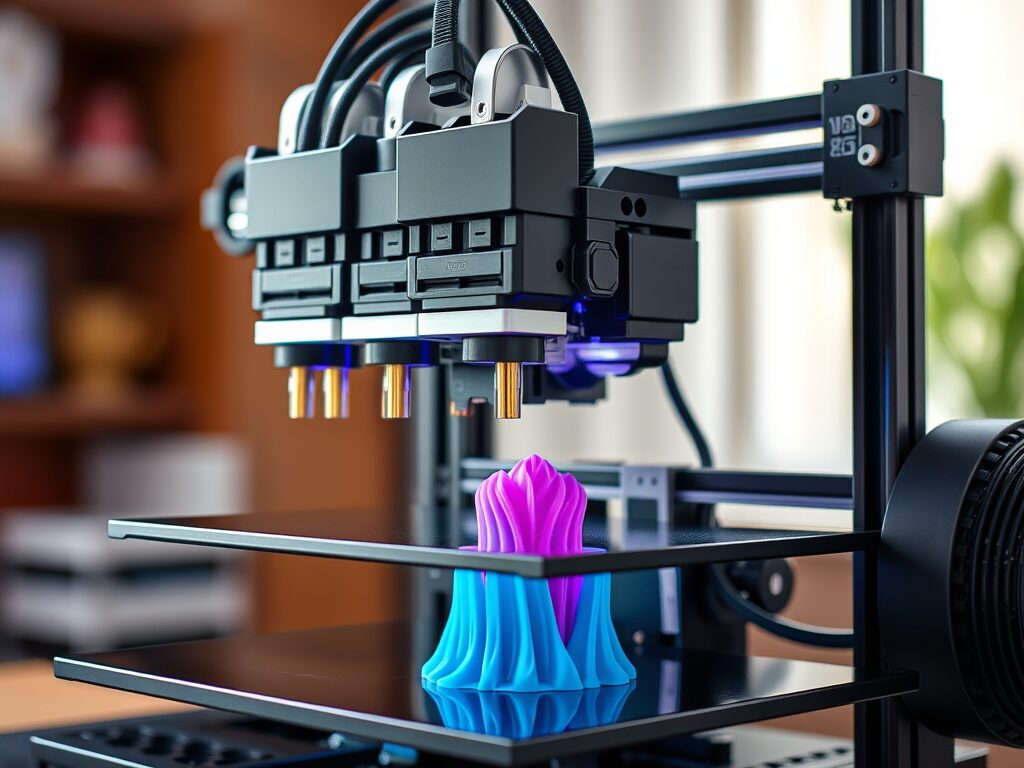

家庭用に降りてきたお手軽3Dプリンター:Bambu Lab A1 mini

現在(2025年)私がメインに使っている3DプリンターBambu Lab A1 mini。この3Dプリンターを使って、下記のキーホルダーなどを作っています。

Bambu Lab A1 miniを使った第一印象は、「とうとう3Dプリンターが家電レベルまで成熟してきた」でした。

専用のソフトウェアを使えば、ユーザーたちが作った便利なモデルがフリーでダウンロード、印刷ができ、ちょっとした小物なら、家で作る時代が到来したと実感しました。

Bambu Lab A1 miniがどんな3Dプリンターなのか、簡単にまとめました。

3DプリンターとBambu Lab A1 miniの概要

3Dプリンターの仕組み

3Dプリンターは、デジタルの設計図を元にして、樹脂のような材料を少しずつ積み重ね、立体的なモノを作り出す装置です。専用のソフトウェアで作成したり、インターネットから入手したりした3Dデータを読み込ませることで、想像した形を現実のモノとして手に取ることができます。

Bambu Lab A1 miniの位置づけ

Bambu Lab A1 miniは、3Dプリンターの中でも特に「使いやすさ」に重点を置いて設計された製品です。これまでの3Dプリンターでは一般的であった、印刷前の複雑な手動設定の多くが自動化されています。そのため、専門的な知識が少ない利用者でも、購入後すぐに安定した品質の印刷を始めることが可能です。

Bambu Lab A1 miniの主な特徴

自動化された準備作業

A1 miniは、印刷を開始する前に必要な各種の調整作業をすべて自動で行います。これには、印刷台の水平を保つ調整や、ノズルと印刷台の距離の最適化、高速で印刷する際に発生する機械の振動を抑えるための補正などが含まれます。利用者が手動で調整を行う必要はありません。

複数の色を使った印刷

別売りの「AMS lite」という装置を追加することで、最大で4種類の色や材料を自動で切り替えながら印刷する機能に対応します。これにより、単色の造形物だけでなく、複数の色を組み合わせた表現力のある作品を製作することが可能です。

高速性と静音性

A1 miniは、高速での印刷が可能な設計でありながら、動作音を低減する機能も備えています。特にモーターから発生する特有の音を低減する「アクティブモーターノイズキャンセリング」という技術が搭載されており、静かな環境での使用にも配慮されています。

主要な仕様

A1 miniの基本的な性能を以下の表にまとめます。

| 項目 | 内容 |

| 造形方式 | FDM(熱溶解積層方式) |

| 最大造形サイズ | 180 x 180 x 180 mm |

| 最大印刷速度 | 500 mm/s |

| ノズル最高温度 | 300℃ |

| ビルドプレート最高温度 | 80℃ |

| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPUなど |

| 本体サイズ | 347 x 315 x 365 mm |

| 本体重量 | 5.5 kg |

購入を検討する際の比較情報

A1 miniと他の製品との比較と、日本国内での販売に関する情報を記します。

他の主要な3Dプリンターとの比較

同価格帯で比較されることが多い製品との違いを以下の表に示します。

| 特徴 | Bambu Lab A1 mini | Creality Ender-3 V3 SE | Elegoo Neptune 4 |

| コンセプト | 全自動・高速・マルチカラー | 低価格・入門 | Klipper搭載・高速 |

| 自動レベリング | 完全自動(各種補正含む) | 自動 | 自動 |

| マルチカラー対応 | 対応(AMS lite) | 非対応 | 非対応 |

| 静音性 | 非常に静か | 標準的 | やや大きい(高速時) |

| 本体価格帯(目安) | 5〜7万円(AMS lite付き) | 3〜4万円 | 4〜5万円 |

A1 miniは、特に準備の完全自動化、静音性、そしてマルチカラー印刷への拡張性に強みがあります。一方で、より大きな造形サイズや、さらに低い価格を求める場合には、他の製品が選択肢となります。

オープンソースに関する注意点

Bambu Labの製品を検討する上で、注意すべき点としてオープンソースライセンスに関する問題が上がっています。

- 成り立ちと現状: Bambu Labのプリンターを制御するファームウェアや、スライサーソフトウェア「Bambu Studio」は、もともとKlipperやPrusaSlicerといったオープンソースのプロジェクトを基に開発されました。オープンソースのライセンス(GPLなど)は、派生したソフトウェアもソースコードを公開することを義務付けています。

- クローズド化への動き: しかし、Bambu Labは製品の一部のソースコードを非公開にし、独自のクローズドな(利用者が改変できない)環境へと移行する傾向が見られます。特に、プリンターとクラウドサービス間の通信プロトコルなどは独自のものとなっており、サードパーティ製のソフトウェアとの連携が難しくなっています。

- 利用者への影響: この方針は、利用者がファームウェアを自由に改造したり、コミュニティが開発した機能を追加したりすることを困難にします。利用者は基本的にBambu Labが提供するソフトウェアとサービスの範囲内でプリンターを使用することになり、メーカーの提供するエコシステムに依存する形となります。

この点は、自由な改造を好むユーザーにとっては、一つの判断材料となるのではないでしょうか。

家電レベルまで成熟していない点

冒頭で、「とうとう3Dプリンターが家電レベルまで成熟してきた」と記載しました。確かに使い勝手も良く、準備も準備もほとんど要らず、簡単に印刷できます。

操作の簡単な反面、トラブル時は少しばかりの知識が必要になってくるため、初めての3Dプリンターの購入ということであれば、少々覚悟を持っていた方が良いかもしれません。機械的に動作する部分が多い以上、この点は避けて通れないのではないでしょうか。

とは言え、ほとんどのトラブルについては、ネットで調べれば、対処方法の動画が上がっています。何処をどうすれば直るのか、スマートフォンを片手にトラブルを楽しむ気持ちで向き合えれば、良い経験となるでしょう。

まとめ

Bambu Lab A1 miniは、3Dプリンターの利用を始める上で障壁となりやすい複雑な設定作業を徹底的に自動化した製品です。コンパクトな筐体に高速性と静音性を両立させ、さらにマルチカラー印刷への拡張性も備えています。これらの特徴から、3Dプリンターを初めて使用する方から、より手軽で信頼性の高い印刷環境を求める経験者まで、幅広い層に適した選択肢の一つです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません